Share

認知症の母に「母さん、俺のことわかる?」と聞いた瞬間、聞きたくない言葉を聞いてしまった…【短編小説】

INDEX

忍び寄る不安

お義母さんの物忘れがひどくなったな、と感じ始めたのはいつからだったでしょうか。いつも穏やかで、私たち夫婦に「無理しないでね」と優しく声をかけてくれる、そんなお義母さんでした。

それが少しずつ、今がいつなのか、ここはどこなのか、曖昧になっていく時間が増えていったのです。認知症。そう診断されてからも、夫は本当に献身的でした。

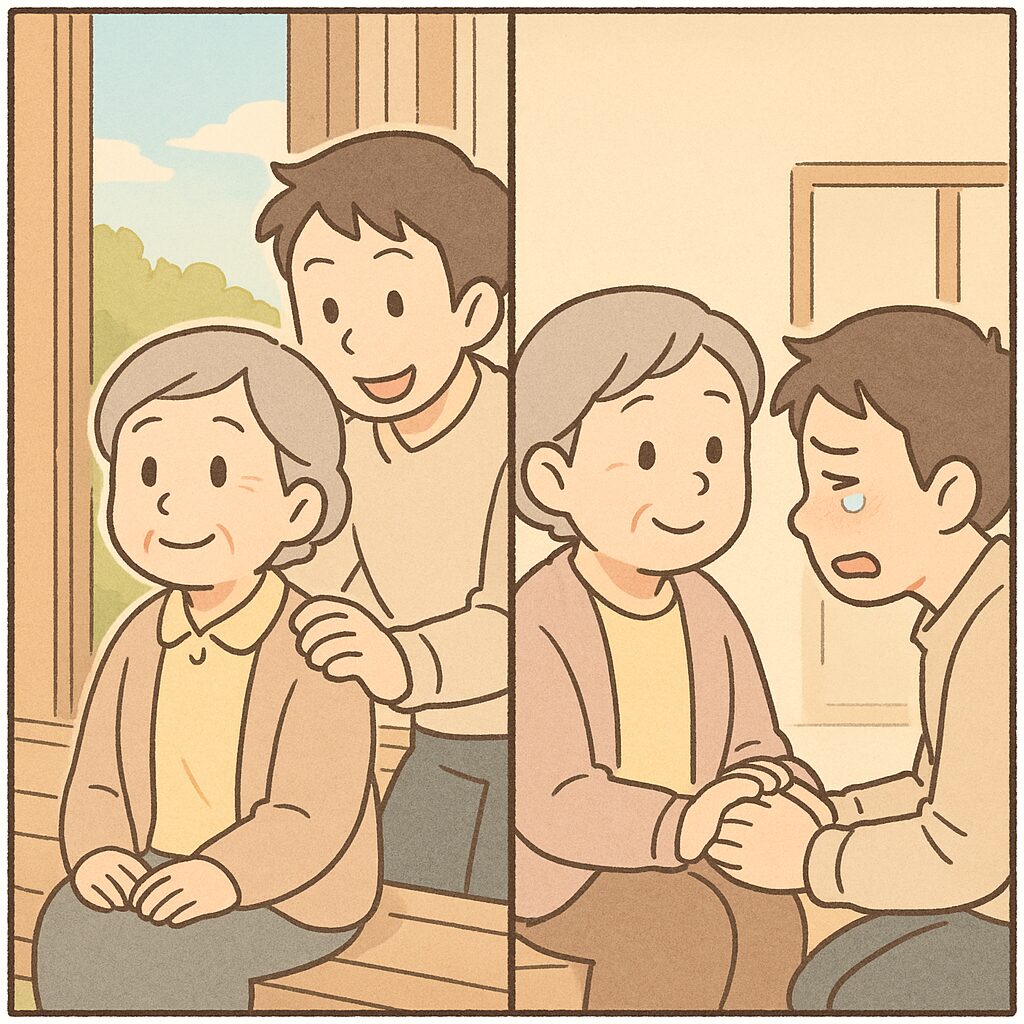

週末には必ず実家に顔を出し、私と二人で、お義母さんが好きだった昔話に花を咲かせようと頑張っていました。でも、お義母さんは楽しそうに相槌をうってくれても、どこか遠くを見ているような目をすることが多くなっていたのです。

夫の表情が、訪問のたびに少しずつ曇っていくのを、私は隣で感じていました。

聞きたくなかった事実

あの日も、私たちは実家を訪れていました。お義母さんは縁側でぼんやりと外を眺めていました。「母さん」と夫が優しく声をかけます。

お義母さんはゆっくりと振り向き、私たちを見て、ふわりと笑いました。

「まあ、いらっしゃい。お客さん? よく来てくれたわね」

その言葉に、夫の顔がこわばるのが分かりました。いつもなら「俺だよ、息子だよ」と笑って流す夫が、その日だけは違いました。彼は何か覚悟を決めたような顔で、お義母さんの前にゆっくりとしゃがみ込み、そのしわくちゃの手を両手でぎゅっと握りました。

「母さん、俺のことわかる」

静かな部屋に、夫の震える声だけが響きます。私は息をのみました。お願いだから、そんなこと聞かないで。夫が傷ついてしまうかもしれないのに。

お義母さんは、目の前の息子の顔をじっと、不思議そうに見つめました。そして、戸惑いながらも、本当に優しく、慈しむように言いました。

「ごめんなさいね。あなたは、どなたかしら? でも、とっても優しい方ね」

夫の肩が、小さく震えました。握られたままのお義母さんの手に、夫の涙がぽつりと落ちるのが見えました。夫にとって、一番聞きたくなかった言葉。一番、認めたくなかった事実。

お義母さんの記憶から、大切な息子である自分が、もう消えてしまっているという事実でした。

あの日から、夫は前よりも口数が減ったかもしれません。でも、私たちは泣いてばかりもいられません。たとえお義母さんが夫を忘れてしまっても、夫がお義母さんを想う気持ちは変わりません。

私たちが、お義母さんの大切な家族であることも変わりません。今はただ、そばにいて、穏やかな時間を一緒に過ごしていくだけです。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

******************

心に響くストーリーをもっと読みたい方

【他のおすすめ短編小説を見る】

******************

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。

友だち登録&アンケート回答で「Amazonギフトカード」など好きな商品を選べるギフトを毎月抽選で5名様にプレゼント!

\ 今すぐ応募する /

Feature

特集記事