Share

「玄関先の灯りがまぶしい」と苦情を言われた私。→逆に真っ暗にしたら困り顔で訪ねてきた【短編小説】

防犯用のライト…苦情を言う隣人

私の名前は由紀。

防犯のため、玄関先の小さな照明を、夜の間だけ灯すようにしていました。

決して煌々としたものではなく、足元を優しく照らす、ささやかな灯りです。

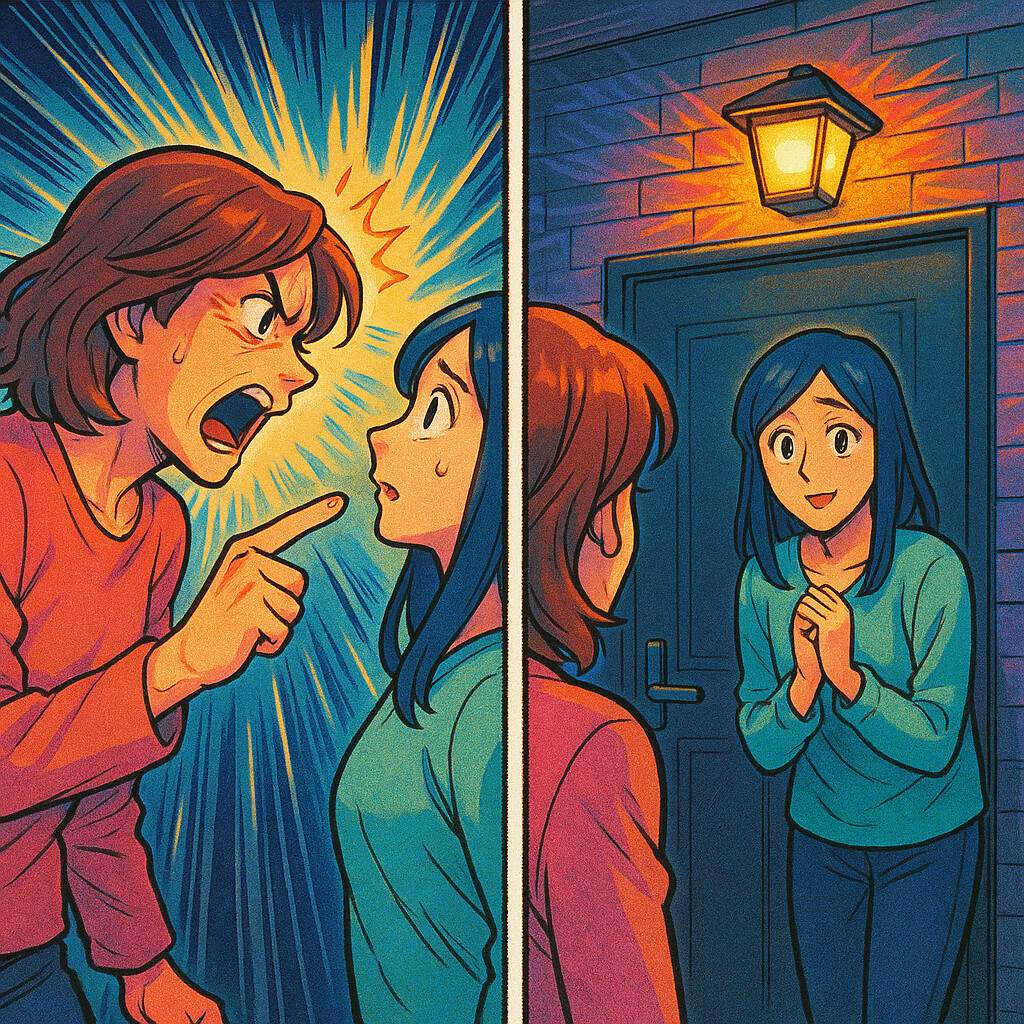

しかし、一ヶ月ほど前、お隣の斉藤さんから、厳しい口調で苦情を言われてしまいました。

『由紀さん、お宅の玄関の灯り、夜、まぶしくて眠れないのよ。消してくださらない?』

彼女の寝室は、我が家の玄関とは反対側にあるはず。

理不尽だとは思いつつも、ご近所トラブルは避けたかった私は、すぐさま、よりワット数の低い電球に交換し、光が下を向くように、小さなシェードまで取り付けました。

しかし、それでも、彼女の苦情は続きます。

「まだまぶしい」と。

どうやら彼女は、明るさを調整してほしいのではなく、ただ、消してほしかったようです。

私は、半ばうんざりしながら、その言葉に従うことにしました。

その日から、我が家の玄関先は、夜になると、完全な闇に包まれるようになったのです。

隣人の意外な一言

それから、数日後の夜でした。

インターホンが鳴り、モニターに映っていたのは、困り果てたような顔の、斉藤さんでした。

ドアを開けると、彼女は、気まずそうに、おずおずと口を開きます。

『あの…由紀さん。夜分にすみません…。実は、最近この辺り、物騒でしょう?お宅が電気を消してから、この一角が、本当に真っ暗になってしまって…。夜、一人で家にいると、何だか、怖くって…』

私は、呆気にとられました。

まぶしい、迷惑だと、あれほど敵視していた我が家の灯りが、皮肉にも、彼女の家の周りを照らす、唯一の防犯の光でもあったのです。

彼女は、その恩恵を、当たり前のように受け取っていたことに、全く気づいていなかったのでしょう。

私は、彼女を責めることはしませんでした。ただ、にっこりと微笑んで、こう言ったのです。

「それは、物騒でいけませんね。では、また、前の通り、灯りをつけておきましょうか?」

『ええ、ぜひ…!お願いできるかしら』

安心しきった顔で、何度も頷く彼女。

その日以来、我が家の玄関には、また、あの優しい灯りが戻りました。

そして、彼女からの苦情が、二度と来ることはありませんでした。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。

Feature

特集記事