Share

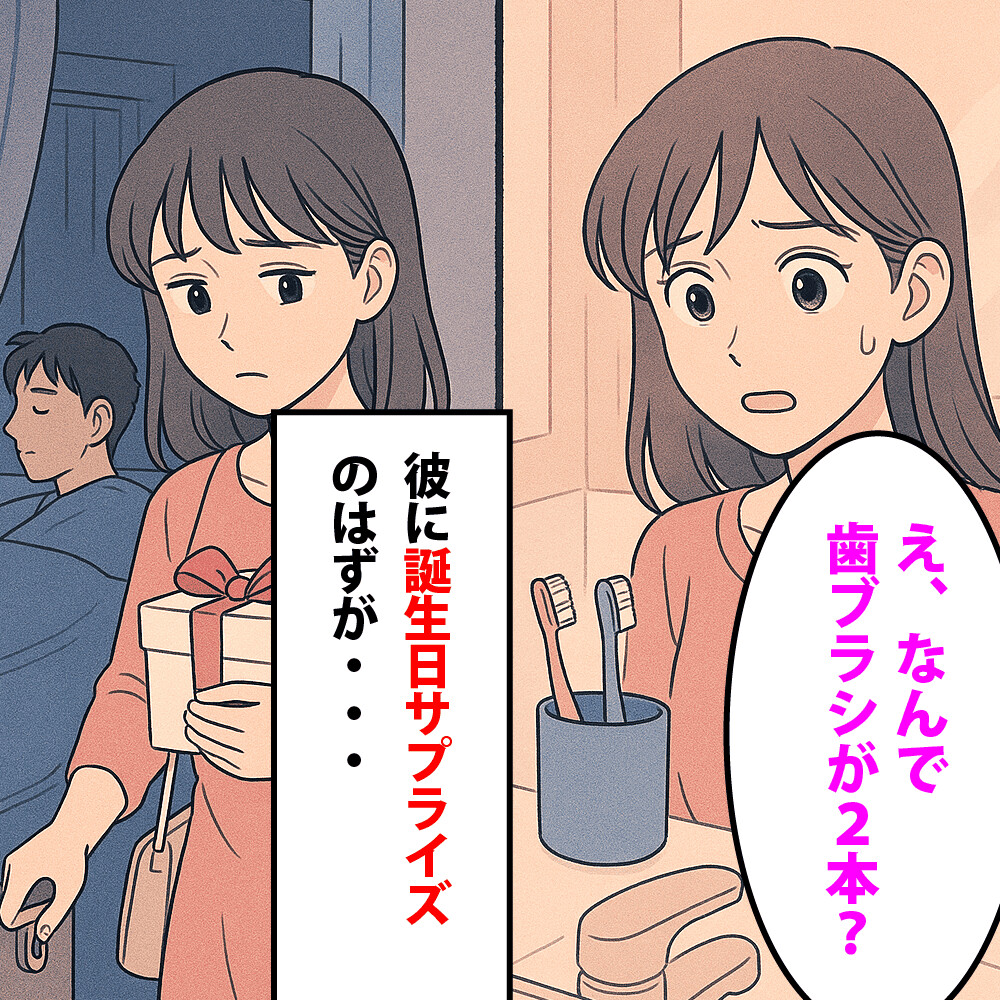

合鍵で彼の部屋へ、誕生日サプライズのはずが…洗面台の『見知らぬ歯ブラシ』が告げた絶望【短編小説】

サプライズのはずが

彼の誕生日の朝、私は合鍵を握りしめ、そっと彼の部屋のドアを開けました。

早起きして買ったケーキとプレゼントを手に、キッチンでコーヒーを淹れて、驚かせようと思っていたのです。

部屋は静まり返り、カーテンの隙間から差し込む光が、ゆっくりと床を照らしていました。

彼はまだ眠っているのだろうと思い、私は足音を忍ばせて洗面所へ向かいました。手を洗い、少し身だしなみを整えてから、朝食を用意しようと考えていました。

予想外の光景

蛇口をひねった瞬間、ふと視線が横に向きました。そこには、コップに立てかけられた二本の歯ブラシ。

片方は見慣れた彼のもの、もう片方は、私が使っているものとは明らかに違う女性用の歯ブラシでした。

色もデザインも、女性らしい柔らかい色合い。新品ではなく、確かに何度も使われている形跡がありました。

その存在が、この部屋で何が起きていたのかを雄弁に物語っていました。私は一歩後ずさりし、胸の奥に冷たいものが広がっていくのを感じました。

動揺と確信

心臓が早鐘を打ち、手に持っていたマグカップがわずかに震えました。

「誰の?」と口に出すことはしませんでした。答えはもう分かっていたからです。

それでも、何事もなかったかのようにコーヒーを淹れ、ケーキの箱を開けました。

ドアの向こうから、彼が眠たそうな顔で現れます。その笑顔を見た瞬間、私の中で何かが静かに切れました。

彼の誕生日を祝うために来たはずなのに、もうその気持ちはどこにもありませんでした。

置いてきたもの

誕生日の歌もプレゼントも、結局渡さずに帰りました。

代わりに、洗面台の前に小さなメモを置きました。「二本目の歯ブラシ、お似合いだね」とだけ書いて。

ドアを閉めたとき、外の空気が妙に冷たく感じました。

あの二本の歯ブラシは、私の知らない時間と裏切りの証でした。

そして同時に、この恋の終わりを告げる最後の合図でもあったのです。帰り道、手に残ったケーキの箱がやけに重く感じられ、足取りは自然と早くなっていました。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

Feature

特集記事