Share

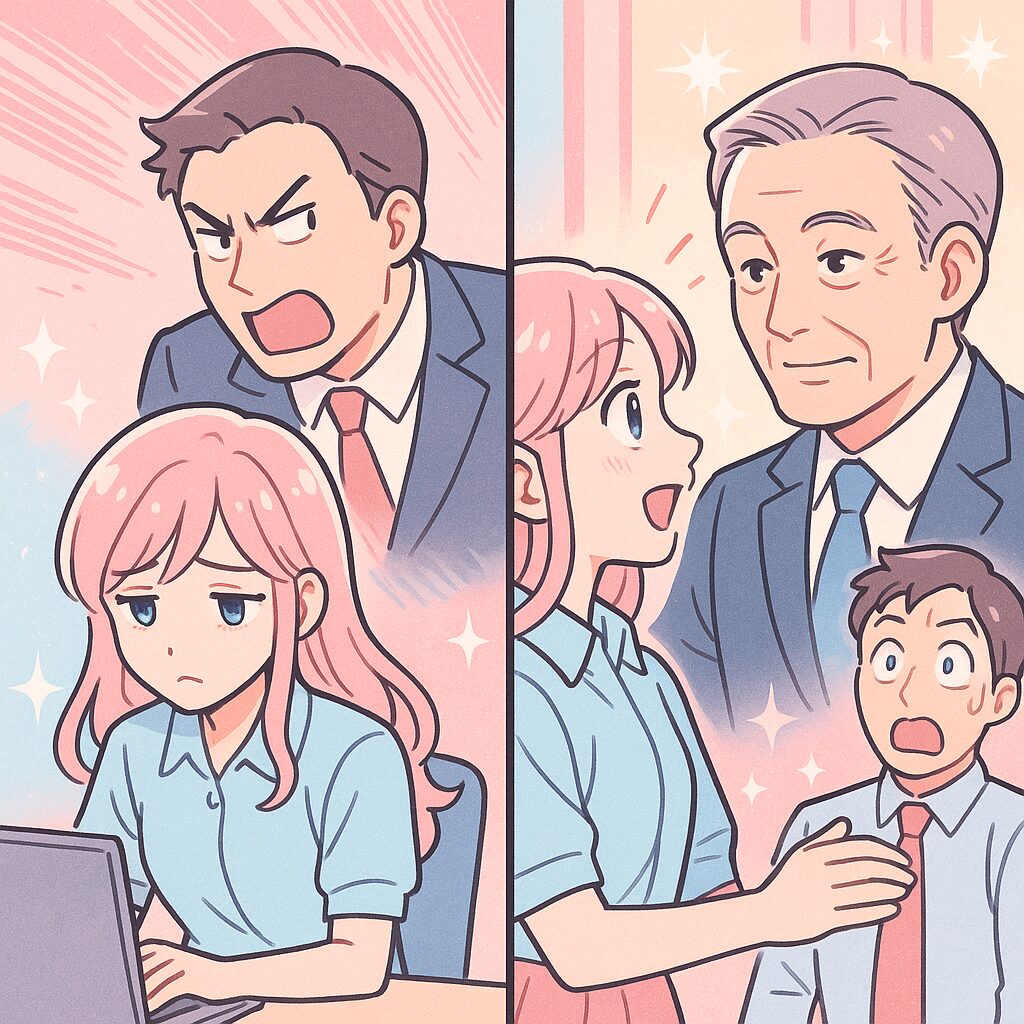

「おい、派遣」雑用係と馬鹿にした上司が、ある時、派遣社員の私と立場が逆転した理由とは?【短編小説】

空気のように扱われたオフィスでの日々

私の名前は亜美。この会社の派遣社員です。主な仕事は、コピー取り、シュレッダー、そして社員の方々へのお茶出し。契約書には「一般事務」と書かれていましたが、実際には誰でもできる雑用ばかりを任されていました。

特に正社員のリーダーである小山さんは、私を名前で呼ぶことすらしません。

「おい、派遣」「そこのお茶汲み」と顎で使い、私が作成した資料にミスが見つかれば、部署中に響き渡る声で罵倒するのが日常でした。他の社員の方々も見て見ぬふり。

悔しさをぐっと堪え、私はただ黙々と仕事をこなす毎日を送っていました。自分の企画書を提出しても、「派遣が作ったものなんて」と、見向きもされません。

この会社では、派遣社員というだけで、人としても扱われないのだと痛感していました。

社長の一言で凍りついた職場

そんなある日の午後、社内が妙にざわつきました。社長が突然、部署の視察に来られるというのです。小山さんを筆頭に、社員の方々は急いで身なりを整え、完璧な笑顔を貼り付けています。

ガラス張りのドアの向こうから、社長が役員たちを連れて入ってきました。

社員たちが緊張で固まる中、社長はまっすぐ私のデスクへ向かって歩いてきました。そして、私の肩に優しく手を置き、こう言ったのです。

「亜美、頑張っているようだな。お母さんも感心していたぞ」

その瞬間、部署の空気が凍りつきました。小山さんの顔から血の気が引き、カクカクと音がしそうな動きで私と社長を見比べています。

「しゃ、社長……?あ、亜美……?」 「ああ、私の娘だ。何か問題でも?」

社長の低い声が響くと、小山さんは真っ青な顔でその場に崩れ落ちそうになりました。「社長のお嬢様だったなんて!」と慌てて駆け寄ってくる彼に、私は静かに告げました。

「小山さん、私はこれからも派遣社員です。それより、先日お渡しした業務改善の企画書、目を通していただけましたか?」

私の言葉に、社長は満足そうに頷き、小山さんを鋭く見つめました。彼の慌てふためく姿は、今でも忘れられません。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。

友だち登録&アンケート回答で「Amazonギフトカード」など好きな商品を選べるギフトを毎月抽選で5名様にプレゼント!

\ 今すぐ応募する /

Feature

特集記事