Share

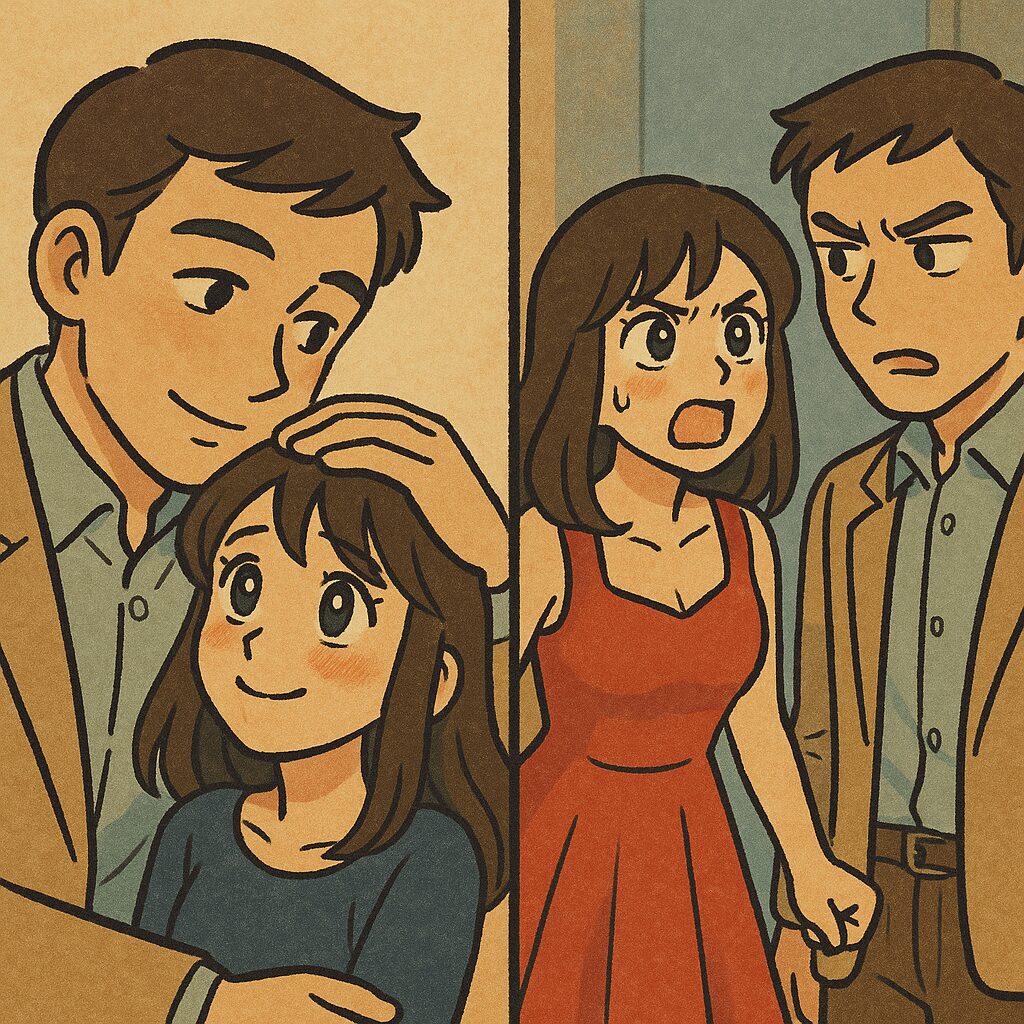

「君のためを思って言うんだけどね」モラハラ彼氏の洗脳。目を覚ましたのは、親友の一言だった【短編小説】

気づかぬうちに蝕まれていく心

大輝さんと付き合い始めた当初、私は世界で一番幸せだと思っていました。

彼はいつも穏やかで、私のことを「誰よりも大切だ」と言ってくれました。

「彩香のためを思って言うんだけどね」と前置きされるアドバイスは、いつも的確なように思えたのです。

「その服、君には少し派手じゃないかな?こっちの方が上品に見えるよ」

「友達との付き合いも大事だけど、僕との時間をもっと大切にしてほしいな。君がいないと寂しいんだ」

彼の言葉は、すべて私を思ってのこと。そう信じていました。

彼の言う通りにすれば、彼は満足そうに微笑み、「やっぱり君は素直で良い子だね」と頭を撫でてくれるのです。

いつしか私は、自分の意思で何かを決めることが怖くなっていました。

大輝の望む「私」でいることが、愛情を得る唯一の方法だと、心のどこかで思い込んでしまっていたのです。

彼が少しでも不機嫌になると、「私が何か悪いことをしたんだ」と、すべて私のせいだと感じ、胸が締め付けられるような思いでした。

友人の一言で覚めた悪夢

そんなある日、久しぶりに会った友人の詩織の一言が、私の目を覚まさせました。

「それって本当に彩香のため?大輝さんの言いなりになってるだけじゃない?」

その言葉に、頭を殴られたような衝撃を受けました。そうだ、私は私の人生を生きていなかった。

その日の夜、私はクローゼットの奥から、彼に「派手だ」と言われて封印していたお気に入りの赤いワンピースを取り出して着ました。

帰宅した大輝は、私を見るなり眉をひそめます。

「どうしたんだいその服。君のためを思って言ったのに…」

「もうやめて」私は彼の言葉を遮り、冷静に、でもはっきりと告げました。

「あなたの『ため』は、いつも大輝のためだったじゃない。私が私の好きな服を着て、好きな友達に会うのが、そんなに嫌だった?思い通りにならないと、不機嫌になるのよね」

彼の優しい仮面が剥がれ落ち、顔が怒りで歪みました。

「なんだその言い方は!俺がどれだけお前のことを…」

「もう結構よ」私は彼の言葉を再び遮り、玄関に向かいました。「あなたの作った籠の中は、もう息苦しいの。さようなら」

呆然と立ち尽くす彼を背にドアを開けた瞬間、冷たい夜の空気が信じられないほど美味しく感じました。

やっと、本当の私になれる。そう思うと、自然と笑みがこぼれていました。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。

友だち登録&アンケート回答で「Amazonギフトカード」など好きな商品を選べるギフトを毎月抽選で5名様にプレゼント!

\ 今すぐ応募する /

Feature

特集記事