Share

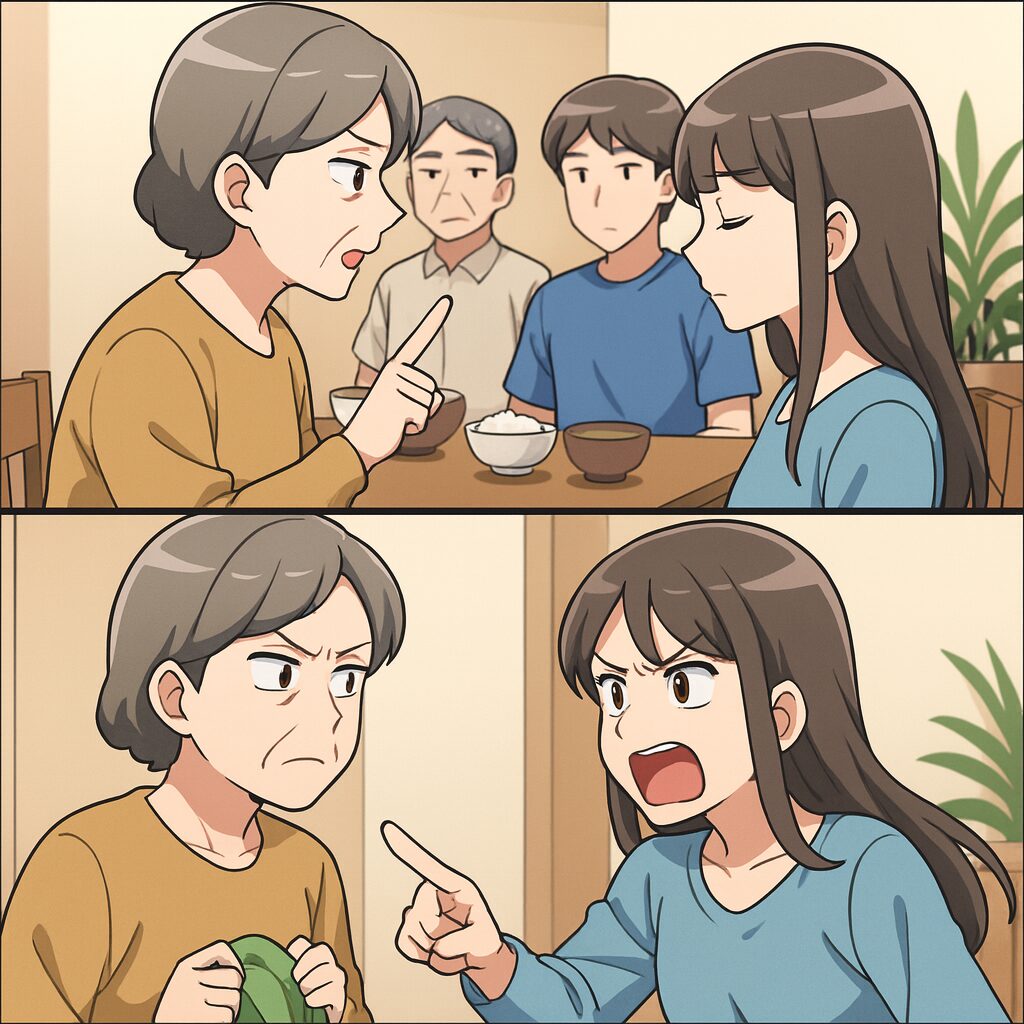

「もう嫁じゃなくて人間として見て」義母に支配された毎日。黙っていた嫁の本音がついに…【短編小説】

義母が絶対の家だった

「亜美さん、お味噌汁の味が少し薄いわね。拓也はもう少し濃いのが好きなのよ」

義母である聡子さんの言葉に、私は「すみません、次から気をつけます」と笑顔で答えました。

夫の拓也はテレビに目を向けたまま、何も言いません。

義父の康介さんも、黙々とご飯を口に運ぶだけ。

これが、結婚してから3年間続く、我が家の週末の食卓でした。

この家では、私は「拓也の嫁」であり、「山田家の嫁」でした。

亜美という個人の意思や感情は、いつも後回し。

聡子さんの価値観が絶対で、それに合わせることが「良い嫁」の証だと信じてきました。

自分の心を押し殺し、完璧な嫁を演じ続ける日々に、少しずつ何かがすり減っていくのを感じていました。

その日、事件は起きました。私が体調を崩して会社を早退し、家に帰ると、聡子さんが私たちの寝室でタンスを開けていたのです。

「お義母さん…何を?」

聡子さんは悪びれる様子もなく、私の洋服を畳み直しながら言いました。

「あら、亜美さん。ちょうど良かったわ。この服、少し派手じゃないかしら。拓也の妻として、もう少し落ち着いたものを着なさい」

私はもう我慢できなかった

その瞬間、私の中で何かがぷつんと切れました。プライバシーも、私の好みも、何もかも無視したその言葉に、今まで溜め込んできた感情が溢れ出したのです。

その夜の夕食。重苦しい空気の中、私は静かに口を開きました。

「お義母さん。もう、あなたの理想の嫁を演じるのはやめます」

驚く聡子さんと、目を丸くする拓也。私は震える声で続けました。

「私はあなたの言う通りにはなりません。私の着る服も、味噌汁の味も、私が決めます。私は『嫁』である前に、一人の人間なんです。人間として、尊重してください」

そして、隣に座る夫に向き直ります。

「拓也さん。あなたも、もう見て見ぬふりはやめて。私と家族でいたいなら、お義母さんじゃなくて、ちゃんと私自身を見て」

聡子さんは顔を真っ赤にして何か言おうとしましたが、私のまっすぐな視線に言葉を失ったようでした。拓也は、初めて私の心の叫びを聞いたかのように、ただ黙ってうなずいていました。

あの日、完璧な家族の仮面は音を立てて崩壊しました。そして私は、自分を偽って生きることをやめ、夫と二人で新しい関係を築いていくという「真実」を選んだのです。この選択が正しかったのかは、まだ分かりません。でも、自分自身の足で人生を歩き始めた今、私の心は驚くほど晴れやかです。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。

友だち登録&アンケート回答で「Amazonギフトカード」など好きな商品を選べるギフトを毎月抽選で5名様にプレゼント!

\ 今すぐ応募する /

Feature

特集記事