Share

アプラ湾に眠る東海丸とは?グアムで出会える沈没船の歴史と魅力

INDEX

グアムといえば透明度の高い海とサンゴ礁、トロピカルフィッシュに囲まれた南国リゾートを思い浮かべる人が多いでしょう。

しかし、実は「沈没船(レック)」の宝庫として世界中のダイバーを惹きつける海でもあります。その象徴が、アプラ湾に眠る日本の貨客船「東海丸」です。

この記事では、東海丸の歴史や沈没の背景、ダイビングでの見どころ、そしてダイバー以外の旅行者も楽しめるポイントまで、詳しく紹介していきます。

東海丸とは?アプラ湾に沈む日本の貨客船の歴史

東海丸は、1930年に長崎の三菱重工業造船所で大阪商船向けに建造された8,359総トンの鋼製貨客船です。建造は1929年11月26日に始まり、1930年5月16日に進水、同年8月14日に完成しました。

主に日本とニューヨークを結ぶ航路で利用され、生糸などの重要な輸出品を積み込み、同時に旅客も運ぶ高速貨客船として活躍しました。

当時の欧米船が横浜〜ニューヨーク間を約35日かけていたのに対し、ディーゼルエンジンを搭載した東海丸はわずか25日で航行可能。

このスピードは、日本の造船史における技術革新の象徴でもあり、経営危機に直面していた商船会社を救う大きな成功例となりました。

補足:ディーゼルエンジン革命

当時の船舶は蒸気エンジンが主流でした。ディーゼルエンジンへの転換により燃費効率や速度が大幅に向上し、世界の海運に新しい時代をもたらしました。東海丸はその先駆けの一隻と言えます。

しかし太平洋戦争が始まると、東海丸は1941年10月17日に帝国海軍の輸送船として徴用されます。そして1943年1月24日、アプラ湾に停泊していたところを米潜水艦「フライングフィッシュ」による魚雷攻撃で損傷。さらに同年8月27日、再び米潜水艦「スナッパー」によって複数の魚雷を受け、ついに沈没しました。

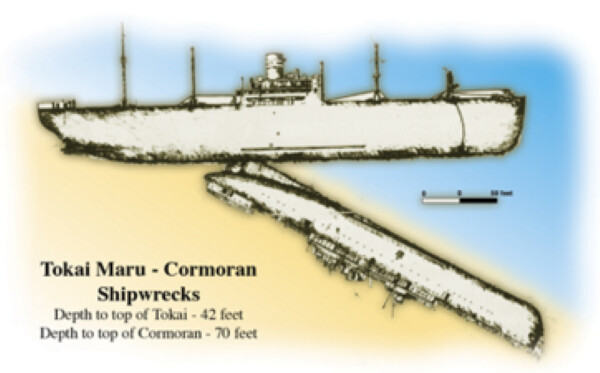

現在、東海丸はアプラ湾の水深約36〜40メートル(120〜130フィート)の海底に、左舷(さげん/船の左側)を約85度の角度で横たわる姿を留めています。魚雷の命中箇所には大きな穴があり、第2あるいは第4貨物倉にまで損傷が残されています。

さらに船内には、スクラップ鋼材や自動車・トラックのフレーム、ベッドスプリング、さらには完全な形を残すトラック一台まで眠っています。船尾には少なくとも4発の爆雷も確認されており、戦時中の緊迫した状況を今に伝えています。

私がこのエピソードを知ったとき特に印象に残ったのは、「曳航用(えいこうよう/別の船で引っ張るためのロープ)が丁寧に巻かれたまま残されている」という事実です。必死に沈没を免れようとした船員たちの努力や緊張感が、海底にそのまま保存されているように思えました。

世界でも珍しい!東海丸とコーモランⅡが並ぶ沈没船スポット

東海丸の沈没地点が特別なのは、ただ一隻の船が沈んでいるからではありません。なんとその真下には、第一次世界大戦中に自沈したドイツの補助巡洋艦「SMS コーモランⅡ」が眠っているのです。

コーモランⅡは1917年4月7日、米国の参戦当日にグアムで自沈しました。そしてそのおよそ26年後、同じアプラ湾に東海丸が沈没。結果として、二つの異なる世界大戦の沈没船が海底で触れ合うように並んでいるのです。

これは世界で唯一の事例とされ、ダイバーにとっては「二つの大戦が交差する場所」として非常に貴重なスポットになっています。

豆知識:歴史登録財としての価値

SMS コーモランⅡ:1974年にグアムの歴史登録財、翌年には米国の国家歴史登録財に指定

東海丸:1988年に国家歴史登録財に登録

ダイビングで楽しむアプラ湾の東海丸

東海丸は、グアムで最も人気のある沈没船ダイビングポイントの一つです。水深は15〜36メートルと幅があり、浅瀬部分はオープンウォーターダイバーでも潜れますが、船内探索にはアドバンス以上のライセンスが推奨されています。

現地のダイバー岡宏之氏は、沈没船ダイビングを「大人のジャングルジム」と表現しています。無重力のように浮遊しながら船内を上下に移動できるため、他では味わえないスリルと解放感があるのです。

船長室や厨房、トイレ、浴室など、当時の生活が想像できる場所が今も残されており、まるで時間旅行をしているかのような体験ができます。さらに、曳航(えいこう/壊れた船を別の船で引っ張ること)の痕跡や攻撃の傷跡など、沈没のドラマを物語るディテールも多く見られます。

参考:オーシャナ「グアムの沈船マスターに聞く!レックダイビングと”東海丸”の魅力とは?」

補足:装備について

船内探索にはライトとダイブコンピューター必須

長時間潜る場合はエンリッチドエア(ナイトロックス/酸素濃度を高めた空気)がおすすめ

船尾には爆雷(ばくらい/対潜水艦用の水中爆弾)も残るため、遺物には触れないのがルール

ダイビングをしない人でも楽しめるアプラ湾の歴史観光

「東海丸は気になるけれど、ダイビングはできない」という方も心配ありません。アプラ湾はグアムの戦争史に深く関わった場所であり、陸上からでもその歴史を感じ取れる観光スポットが点在しています。

まずおすすめなのが、太平洋戦争国立歴史公園(War in the Pacific National Historical Park)。

アサンやアガットの上陸海岸をはじめ、公園内のビジターセンターでは当時の戦闘の様子を解説する展示や映像を楽しめます。日本語のパンフレットや解説資料も用意されているので、英語が苦手な旅行者でも安心です。レンジャーによるガイドツアーに参加すれば、より深い理解を得られるでしょう。

アプラ湾周辺には、戦後の清掃で回収されずそのまま残された水陸両用車(アムトラック)や、砲台跡、兵舎跡など、戦争の痕跡を今も目にすることができます。こうした史跡を歩いて巡るだけでも、グアムの表面的なリゾートの印象とは違う「戦争の島」としての一面に触れられます。

また、グアム博物館(グアムミュージアム)は、チャモロ文化から第二次世界大戦までの島の歴史を総合的に紹介しており、アプラ湾の沈没船に関するパネル展示や資料も含まれています。館内は現代的で見学しやすく、冷房も効いているので、観光の合間の休憩を兼ねて立ち寄るのにぴったりです。

さらに、アプラ湾を見渡せる展望ポイントからは、青く穏やかな湾とその奥に広がる米海軍基地を望むことができます。観光客が直接沈没船を見ることはできませんが、「あの海の下に東海丸が眠っている」と想像しながら眺めるだけで、旅行体験に奥行きが生まれるはずです。

グアム政府観光局や国立公園局は、沈没船や戦争史を伝えるために記念イベントや特別展示も行っています。2017年には第一次世界大戦で沈んだコーモランⅡの沈没100周年記念行事が開催され、講演や展示が多くの観光客を集めました。今後も歴史をテーマにしたイベントは随時行われるため、旅行前に最新のイベント情報をチェックしてみると良いでしょう。

東海丸から学ぶグアム旅行の新しい魅力

グアムといえば「青い海と白い砂浜」というリゾートのイメージが強いですが、東海丸のような沈没船は、旅行者に「観光以上の体験」を与えてくれます。

東海丸は、日本の造船技術の革新を象徴する存在でありながら、戦争に翻弄され沈んでいった船です。その姿からは「技術の進歩」と「戦争の悲劇」という、相反する二つの物語を同時に読み取ることができます。海の底に眠る船体は、ただの鉄の塊ではなく、時代の光と影を映し出す“記憶の容れ物”なのです。

旅行者がこの場所を訪れると、単に「珍しい沈没船を見た」という以上の感情が湧いてきます。平和の大切さを改めて感じたり、日本とグアム、そして世界が歩んできた歴史に思いを馳せたりするきっかけになります。こうした学びや気づきは、リゾート旅行の枠を超えて、心に残る旅の記憶になるはずです。

実際に私自身も調べながら、「海の底に沈んでいるのは鉄の船体だけではなく、そこに携わった人々の想いや、戦争という時代そのものなのだ」と強く感じました。もしグアムを訪れるなら、美しい海やショッピングだけでなく、こうした歴史遺産に触れる時間を組み込むことで、旅行の意味がぐっと深まると思います。

まとめ

アプラ湾に眠る東海丸は、日本の造船史を彩った名船であり、第二次世界大戦の爪痕を伝える歴史遺産です。さらに、第一次世界大戦のコーモランⅡと共に眠ることで、世界唯一の歴史的価値を持っています。

ダイバーはもちろん、潜らない旅行者にとっても、博物館や戦跡公園と組み合わせて訪れることで、グアム旅行に新しい深みを加えてくれるでしょう。

次回の旅行では、美しい海に潜む「静かな語り部」に出会ってみてください。

参考情報

東海丸(Tokai Maru)国家歴史登録財 登録原本

– 建造詳細、スペック、沈没の経緯などを記載した公式登録フォーム。

NOAA(米国海洋大気庁)による環境リスク評価 (Tokai Maru Risk Assessment)

– 沈船がもたらす可能性のある環境リスクを評価した専門報告。

Oceana(オーシャナ):「グアムの沈船マスターに聞く!レックダイビングと“東海丸”の魅力」

– ダイビングガイドによる実体験ベースの魅力紹介記事。

NPS(国立公園局):War in the Pacific National Historical Park – Apra Harbor 周辺情報

– アプラ湾の沈船保全やダイビング支援についての公式説明。

グアム政府観光局:「SMS コーモラン」紹介ページ

– コーモランⅡの歴史的背景や文化的意義を紹介。

Feature

特集記事